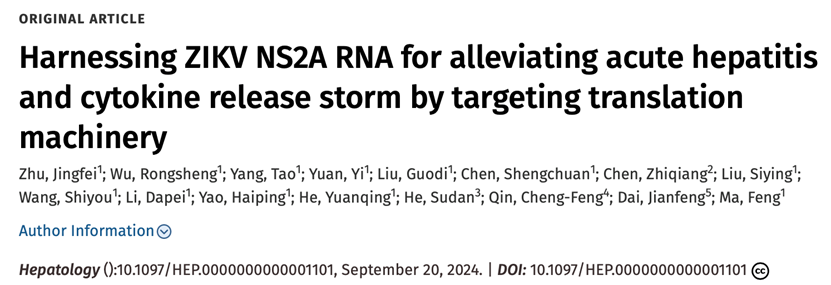

一、寨卡病毒RNA控制急性肝炎及细胞因子风暴的作用

9月20日,中国医学科学院系统医学研究院/苏州系统医学研究所马烽研究员团队,联合苏州大学生物医学研究院戴建锋教授以及军事医学科学院秦成峰研究员,在Hepatology在线发表了题为Harnessing ZIKV NS2A RNA for alleviating acute hepatitis and cytokine release storm by targeting translation machinery的研究论文。该研究打破病毒编码基因以蛋白形式发挥功能的传统观念,发现黄病毒家族中寨卡病毒(ZIKV)来源的非结构蛋白NS2A能够以RNA的形式抑制蛋白翻译,并进一步在小鼠体内验证了其对三种急性肝炎和GVHD的控制作用,为细胞因子风暴综合征CRS的防治提供了新思路。该研究不仅证明了病毒核酸靶向翻译机器可用于防治急性炎症的可行性,也为合成生物学领域提供了新的抑炎元件和策略。

图1、寨卡病毒来源的非结构蛋白NS2A RNA通过占据细胞翻译机器抑制蛋白翻译,在小鼠体内实现了对急性肝炎和CRS发生发展的有效干预。

中国医学科学院系统医学研究院/苏州系统医学研究所马烽研究员、苏州大学戴建锋教授、军事医学科学院秦成峰研究员为论文共同通讯作者,中国医学科学院系统医学研究院/苏州系统医学研究所助理研究员朱婧斐博士、苏州系统医学研究所与中国药科大学联合培养硕士研究生吴荣盛为论文共同第一作者。该研究得到科技部重点研发合成生物学专项,国自然面上项目、青年项目,中国医学科学院医学与健康科技创新工程和江苏省杰出青年基金的支持。

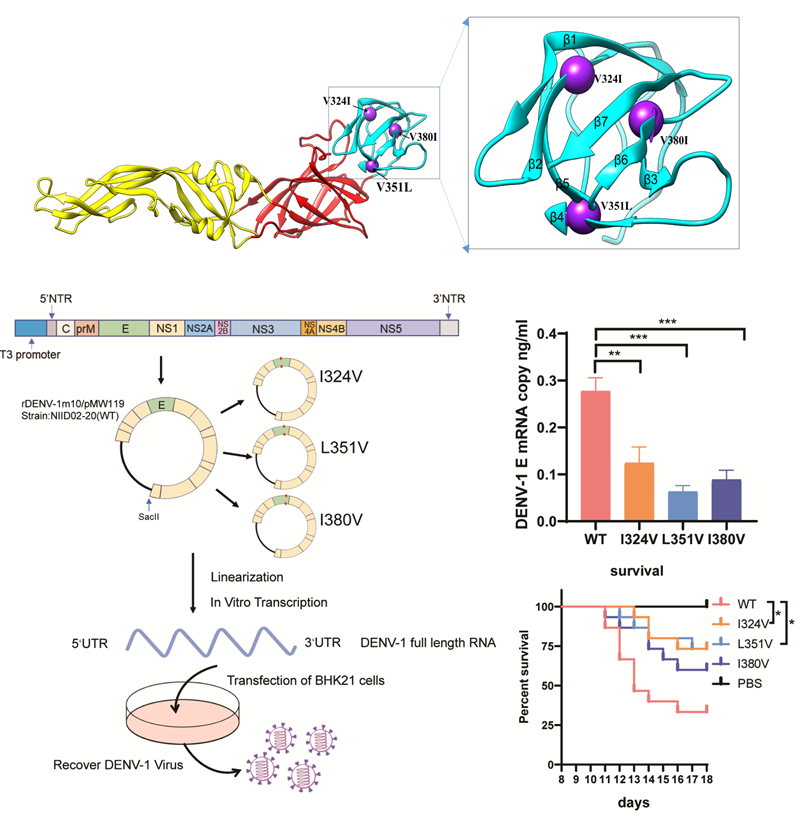

二、病毒包膜蛋白结构域III E324、E351和E380突变促使了登革-1基因I型病毒的适应性进化

2024年8月26日,苏州大学生物医学研究院戴建锋教授团队和广东省疾病预防与控制中心孙九峰研究员团队合作,在国际病毒学权威杂志《Journal of Virology》发表研究型论文,报道了登革病毒包膜蛋白基因突变引起病毒适应性进化的现象。

登革热病毒(DENV)在不断传播和进化过程中发生基因突变,使病毒更具适应性和毒性。DENV-1 基因型 I 支系已扩大并成为亚洲和太平洋地区的主要基因型,但其潜在机制尚不清楚。联合团队对病毒包膜蛋白(Envelope protein)结构域 III 中的非同义突变及其对病毒致病和传播的生物学影响进行了综合分析评估。系统进化分析发现包膜蛋白第 III 结构域中存在三种非同义突变(V324I、V351L 和 V380I),它们出现于 20 世纪 70 年代至 90 年代,2000 年后在当代毒株中稳定遗传并扩展。我们根据流行性 DENV-1 株系(NIID02-20)的感染性克隆生成了反向突变病毒(I324V、L351V 和 I380V),结果表明,与反向突变病毒相比,当代流行性病毒(野生型,WT)在哺乳动物宿主(而非蚊子载体)中的感染力有所提高。WT 病毒与宿主细胞的结合亲和力更高,病毒的稳定性也更强。此外,WT 病毒的免疫原性更弱,对中和抗体的抵抗力更高,这表明病毒有免疫逃逸的趋势。以上研究表明,E蛋白的非同义突变(V324I、V351L和V380I)提高了DENV-1基因型I的感染性和免疫逃避能力,这可能会促进其在全球范围内的继续传播。

图2. 病毒包膜蛋白结构域III E324、E351和E380突变促使了登革-1基因I型病毒的适应性进化

苏州大学博士生蒋涛、皇晨晓和广东省疾控中心研究生阮倩倩是该论文的共同第一作者。广东省疾控孙九峰研究员和苏州大学生物医学研究院戴建锋教授作为共同通讯作者。清华大学程功教授和余茜博士也对论文做出了贡献。该研究工作受到国家自然科学基金等项目的资助。